Beste Astrofotografie-Kamera 2025

📷 Die beste Astrofotografie-Kamera für Einsteiger

Die Wahl der richtigen Kamera ist entscheidend für den Einstieg in die Astrofotografie. Viele Anfänger beginnen mit einer DSLR- oder spiegellosen Systemkamera, da diese kostengünstig, vielseitig und einfach zu bedienen sind. Ein Vorteil dieser Kameras ist der wechselbare Objektivanschluss, der eine flexible Anpassung an verschiedene Teleskope ermöglicht.

Einsteigerfreundliche DSLR-Modelle von Nikon, Canon oder Sony bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Für fortgeschrittene Nutzer empfehlen sich Systemkameras ohne Spiegel, die besonders für Langzeitbelichtungen geeignet ist. Für die Deep-Sky-Astrofotografie ist die ZWO ASI2600MM Pro eine ausgezeichnete Wahl, da sie speziell für astronomische Anwendungen entwickelt wurde.

🔭 DSLR- und spiegellose Kameras

DSLR- und spiegellose Kameras sind nach wie vor eine beliebte Wahl für die Astrofotografie. Sie bieten eine hohe Bildqualität, Benutzerfreundlichkeit und Vielseitigkeit. Marken wie Canon, Nikon und Sony dominieren den Markt. Ein Vorteil dieser Kameras ist der wechselbare Objektivanschluss, der eine flexible Anpassung an verschiedene Teleskope ermöglicht.

🧊 Dedizierte Astrokameras

Dedizierte Astrokameras bieten Vorteile wie gekühlte Sensoren, die das Bildrauschen reduzieren, und sind speziell für die Astrofotografie konzipiert. Marken wie ZWO, QHYCCD und ToupTek bieten eine Vielzahl von Modellen an.

Die ZWO ASI533MC Pro ist eine kostengünstige Option für Einsteiger, während die ZWO ASI2600MM Pro für fortgeschrittene Nutzer geeignet ist, die eine monochrome Kamera bevorzugen. Für Narrowband-Imaging ist sie eine ausgezeichnete Wahl. Zu beachten ist allerdings, dass für eine monochrome Astrokamera ein Filter mit passenden Filtern benötigt wird, was wiederum den Preis deutlich nach oben treibt.

🧠 Tipps zur Wahl der richtigen Kamera

- Budget: Setzen Sie sich ein Budget und wählen Sie eine Kamera, die Ihren Anforderungen (was möchten Sie fotografieren?) entspricht.

- Sensorgröße: Eine größere Sensorgröße ermöglicht eine bessere Lichtempfindlichkeit und ein größeres Sichtfeld.

- Kühlung: Gekühlte Sensoren reduzieren das Bildrauschen bei Langzeitbelichtungen.

- Kompatibilität: Stellen Sie sicher, dass die Kamera mit Ihrem Teleskop und Zubehör kompatibel ist (es hat sich ein M48x0,75 Anschluß durchgesetzt mit einem Arbeitsabstand von 55mm).

Hier sind einige Kamera-Empfehlungen, abgestimmt auf unterschiedliche Erfahrungsstufen und Interessensgebiete. Diese Vorschläge basieren auf meinen persönlichen Erfahrungen. Ich habe alle diese Kameras selbst verwendet und kann sie für die Astrofotografie empfehlen.

Meine Empfehlungen für eine Astrokamera:

- Beste „günstige“ Astrokamera: NIKON D5300/D7500 (günstig auf dem Gebrauchtmarkt)

- Beste DSLM-Kamera für die Astrofotografie: NIKON Z6 II/III

- Beste Astrokamera: ZWO ASI2600MM Pro (inkl. 36mm Filterrad und passenden Filtern)

- Bestes Preis-/Leistungsverhältnis: ZWO ASI533MC Pro

Die NIKON D7500 ist auf dem Gebrauchtmarkt für ca. 500 € zu bekommen und bietet neben einem hohen Dynamikumfang, auch einen APS-C Sensor, der in Kombination mit einem passenden Teleskop (welches auch Vollformat fehlerfrei ausleuchtet), eine nahezu perfekte Qualität. Außerdem wird die NIKON D7500 von allen gängigen Software-Programmen (z.B. NINA) und Steuerungscomputern wie z.B. ZWO ASIAIR unterstützt.

Eine Alternative wäre eine NIKON D5300 (APS-C) oder, wer direkt in die Vollformat-Welt einsteigen möchte, eine gebrauchte Nikon D750.

Wer günstig eine dedizierte Astrokamera einsetzen möchte, empfehle ich die ZWO ASI533MC Pro. Eine gekühlte Astrokamera mit einem modernen Sensor. Die Kamera gibt es auch als MM (Mono) Version, so dass ein günstiger Einstieg in die Mono-Welt möglich ist.

✅ Fazit

Für Einsteiger in die Astrofotografie sind DSLR- oder spiegellose Systemkameras eine ausgezeichnete Wahl. Sie bieten eine gute Bildqualität, Benutzerfreundlichkeit und Vielseitigkeit. Für fortgeschrittene Nutzer, die spezifische Anforderungen haben, können dedizierte Astrokameras die bessere Option sein.

Wenn Sie weitere Fragen haben oder Empfehlungen für spezifische Modelle wünschen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung!

Kameraobjektive für die Astrofotografie

Im Laufe der Jahre habe ich verschiedene Objektive für die Astrofotografie verwendet – einige Modelle haben sich dabei besonders bewährt.

Hierbei haben sich Festbrennweiten als besonders geeignet erwiesen, weil sie eine höhere Schärfe bieten.

Die Astrofotografie mit einem Kameraobjektiv macht großen Spaß und ist oft unkomplizierter und angenehmer als die Arbeit mit einem Teleskop. Selbst ein einfaches Kit-Objektiv wie das 18-55mm, das vielen Einsteiger-DSLRs beiliegt, bietet erstaunliches Potenzial für Nachtaufnahmen.

Weitwinkelobjektive wie das Rokinon 14mm F/2.8 ermöglichen es, große Abschnitte der Milchstraße in einem einzigen Bild festzuhalten. Ein älteres Sigma 150mm F/2.8 ist eines meiner schärfsten Objektive und ideal um bereits Detailaufnahmen zu machen. Mit zunehmender Brennweite steigen jedoch auch die Anforderungen an die Nachführgenauigkeit und die exakte Ausrichtung auf den Himmelsnordpol.

Es lohnt sich, auf Kleinanzeigenportalen (z.B. E-Bay) nach gebrauchten Objektiven zu suchen. Viele meiner Objektive stammen entweder von dort oder aus dem Gebrauchtbereich eines Online-Fotofachgeschäfts.

Kompakte Kameraobjektive sind deutlich leichter als die meisten Teleskope. Das bedeutet, dass du keine große äquatoriale Montierung benötigst, um den Sternenhimmel nachzuführen. Schwerere Teleobjektive wie das Canon 300mm F/4L hingegen erfordern eine stabilere Montierung, zum Beispiel den iOptron SkyGuider Pro.

Spezialisierte Astrokameras

Es gibt viele speziell für die Astrofotografie entwickelte Kameras, die ausschließlich diesem Zweck dienen. Sie verfügen weder über ein Display noch über Bedienelemente am Gehäuse und werden ausschließlich über spezielle Software am Computer gesteuert.

Kameras mit CMOS-Sensoren, integrierter thermoelektrischer Kühlung (TEC) und präziser Verstärkungsregelung sind besonders beliebt. Sie liefern ihre Aufnahmen meist im .FITS-Format und eignen sich hervorragend für die Deep-Sky-Fotografie.

Spezielle Astrokameras gibt es in zwei Varianten: als Farbversion (One-Shot-Color) und als Monochromkamera. Wer wie ich nur begrenzt klare Nächte zur Verfügung hat, profitiert von einer Farbversion, da sie bereits alle Farbkanäle in einem Bild aufnimmt.

Ein Beispiel ist die ZWO ASI294MC Pro, die mit einem 4/3″ Sony IMX294 CMOS-Sensor ausgestattet ist und hochauflösende Farbaufnahmen mit 4144 x 2822 Pixeln ermöglicht.

Früher dominierten CCD-Kameras diesen Bereich, doch moderne CMOS-Technologie hat Marken wie ZWO besonders populär gemacht. Monochrome Sensoren wie in der ZWO ASI1600MM Pro oder ZWO ASI2600MM Pro liefern Bilder in Graustufen. Um daraus Farbbilder zu erzeugen, sind mindestens drei Farbfilter (Rot, Grün, Blau) notwendig.

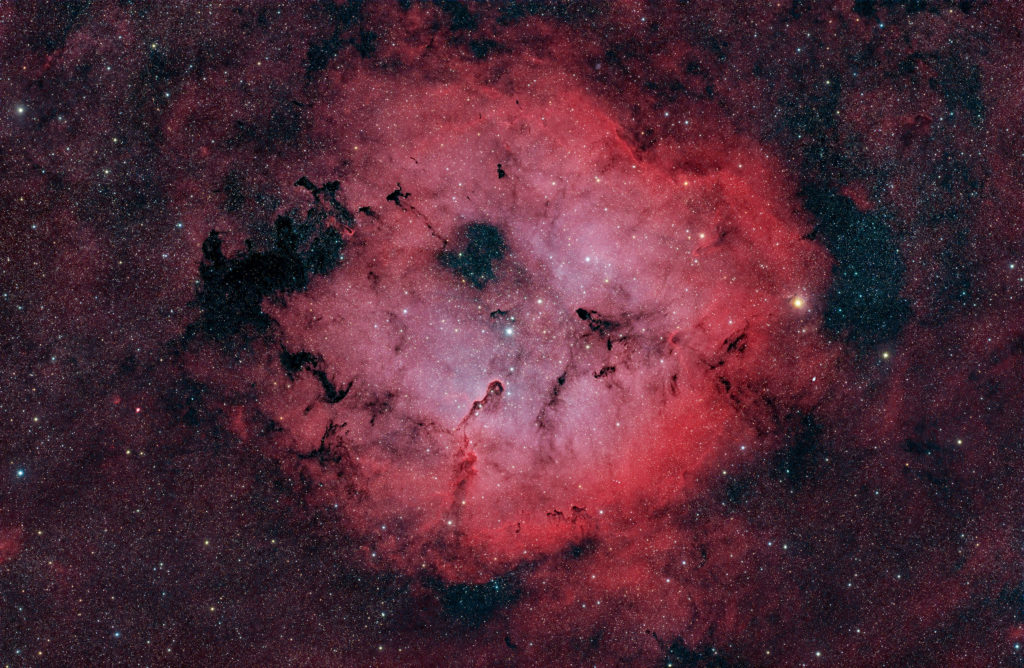

Das gezeigte Bild wurde in einem stark lichtverschmutzten Gebiet (Bortle-Skala Klasse 5-6, mein eigener Garten) bei fast vollem Mond aufgenommen. Dank gekühltem Sensor und Schmalbandfiltern lassen sich selbst in der Stadt eindrucksvolle Ergebnisse erzielen.

Die Kamera wurde auf -20°C gekühlt, um thermisches Rauschen zu minimieren, wodurch Belichtungen von 5 Minuten mit sehr gutem Signal-Rausch-Verhältnis möglich wurden. Hätte mir jemand vor zwei Jahren gesagt, dass ich so ein Bild aus meinem städtischen Garten machen würde, hätte ich es nicht geglaubt.

Monochrome CMOS-Sensoren sind deutlich lichtempfindlicher als Farbsensoren – allerdings ist der Aufwand höher. Beim Einsatz von Farb- oder Schmalbandfiltern wird jeder Kanal separat aufgenommen. Da kein Bayer-Filter (CFA) auf dem Sensor liegt, ist das resultierende Signal deutlich stärker.

ZWO-Kameras lassen sich besonders komfortabel mit dem ZWO ASIair steuern – einem Mini-Computer auf Raspberry Pi-Basis, mit dem man Kameras, Autoguiding und sogar Plate Solving direkt über Smartphone oder Tablet bedienen kann – ganz ohne den Laptop oder manuelle Eingriffe am Teleskop.

Besonders beeindruckend sind die Ergebnisse bei Verwendung sog. Lichtverschmutzungsfilter in der Stadt. Das folgende Bild des Nordamerika-Nebels wurde mit der ASI2600MM-Pro und dem Optolong L-Ultimate Filter aufgenommen – ein eindrucksvoller Beweis dafür, was auch unter schwierigen Bedingungen möglich ist.

Astrokameras unter 1.000 €

Noch vor wenigen Jahren war es nahezu undenkbar, eine spezielle CCD-Kamera für die Astrofotografie unter 1.000 € zu bekommen. Dank der rasanten Entwicklung in der CMOS-Sensortechnologie sind solche Kameras heute deutlich erschwinglicher geworden.

Speziell für die Astrofotografie entwickelte Kameras mit Sensor-Kühlung – wichtig für ein „sauberes“, rauscharmes Bildsignal – sind mittlerweile auch für Einsteiger und Hobby-Astrofotografen in greifbarer Nähe. Die hier aufgeführten Modelle eignen sich besonders gut für die Deep-Sky-Fotografie (z. B. Galaxien, Nebel und Sternhaufen). Für Planeten- oder Sonnenaufnahmen sind jedoch andere Kameratypen und Methoden erforderlich.

Auch einige leistungsstarke DSLR bzw. DSLM-Kameras sind in dieser Preisklasse vertreten, denn sie stellen nach wie vor eine attraktive Option für viele Astrofotografen dar. Besonders DSLRs mit Crop-Sensor (APS-C) bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis unter 1.000 €. Für eine Vollformat-DSLR/DSLM unter dieser Grenze sollte man sich jedoch auf dem Gebrauchtmarkt umsehen.

Alle hier erwähnten Kameras lagen (Stand: Oktober 2022) preislich bei unter 1.000 €. Warum fehlen spiegellose Kameras von Sony oder Vollformatmodelle von Nikon und Canon in dieser Liste? Ganz einfach: Diese gehören in die „über 1.000 €“-Kategorie.

DSLR Camera Bodies

- NIKON D5300 (APS-C)

- NIKON D7500 (APS-C)

- Canon 80D (APS-C)

Spezielle Astrokameras

- ZWO ASI533MC Pro

- ZWO ASI533MM Pro (Mono)

- ZWO ASI2600MC Pro

- ZWO ASI2600MM Pro (Mono)

Ein wichtiger Punkt bei der Wahl einer Kamera für die Deep-Sky-Astrofotografie ist die Art, wie Du Astrofotografie betreiben möchtest.

Wenn du zum Beispiel deine Aufnahmesession lieber draußen mit einem einfachen Fernauslöser oder Intervalltimer steuerst, ist eine DSLR-Kamera wahrscheinlich die beste Wahl für dich. Du kannst die Bilder direkt auf dem Kameradisplay ansehen und Einstellungen wie ISO oder Weißabgleich direkt am Gerät vornehmen – unkompliziert und flexibel.

Spezialisierte Astrokameras wie die ZWO ASI533MC Pro oder die QHY163C hingegen funktionieren nur in Verbindung mit einem Computer und spezieller Aufnahmesoftware. Das bedeutet: Du steuerst alles über den PC, siehst die Bilder dort live einlaufen und brauchst meist zusätzliche Software für Fokus, Bildaufnahme und Nachführung. Ein deutlich größerer, technischer Aufwand!

Der Unterschied im Handling zwischen einer DSLR und einer dedizierten Astrokamera ist also deutlich – und sollte bei der Auswahl deiner Ausrüstung unbedingt berücksichtigt werden.

Monochrome Kameras

Meine erste Kamera mit einem monochromen CMOS-Sensor habe ich Ende 2020 getestet – mein Einstieg in die Welt der Schwarzweiß-Astrofotografie. Diese Erfahrung hat meine Sicht auf die Bildgewinnung deutlich erweitert. Monochrome Sensoren liefern pro Aufnahme deutlich mehr Details, benötigen aber etwa die dreifache Belichtungszeit, um ein Farbbild zu erzeugen.

Um ein vollständiges Farbbild mit einer Monokamera zu erstellen, fotografiert man durch Rot-, Grün- und Blaufilter. Aus diesen Einzelaufnahmen wird später ein Farbbild „zusammengesetzt“. Farbkameras erledigen diesen Schritt automatisch – mithilfe eines Bayer-Filters, der die Lichtinformationen der Pixel in Farbkanäle trennt.

Ein großer Vorteil von monochromen Kameras zeigt sich beim Einsatz von Schmalbandfiltern: Hier liefern sie ein wesentlich stärkeres und klareres Signal. Für Aufnahmen mit Hα-, OIII- und SII-Filtern (die sogenannten Linienfilter) sind Monokameras daher deutlich besser geeignet – auch wenn ich diese Filter früher durchaus mit Farbkameras verwendet habe.

Schmalbandaufnahmen eignen sich hervorragend für sogenannte Falschfarbenbilder in der Deep-Sky-Astrofotografie. Dabei werden die Graustufenbilder der einzelnen Filterkanäle einer RGB-Farbzuweisung unterlegt. So lassen sich z. B. mit Pixinsight, SIRIL oder Adobe Photoshop eindrucksvolle Bilder im Hubble-Palette-Stil erzeugen.

Im Jahr 2021 konnte ich die ZWO ASI2600MM Pro testen – eine hochauflösende Monokamera mit CMOS-Sensor im APS-C-Format. Diese Kamera begeistert mich noch heute und die Ideen, was und wie ich Objekte fotografieren möchte, gehen nicht aus.

Vorteile einer DSLR-Kamera für die Astrofotografie

DSLR-Kameras sind vielseitig einsetzbar und eignen sich für viele Bereiche der Astrofotografie. Selbst mit einem einfachen Kit-Objektiv (z. B. 18–55 mm) lassen sich beeindruckende Aufnahmen der Milchstraße oder von Sternbildern machen.

Moderne DSLRs sind benutzerfreundlich und ermöglichen einen schnellen Einstieg in die Nachtfotografie. Dabei lernst du wichtige Grundlagen wie Belichtungszeiten, Weißabgleich und die Histogramm-Auswertung deiner Aufnahmen. In den letzten Jahren haben auch spiegellose Systemkameras stark an Bedeutung gewonnen – viele davon sind speziell auf Astrofotografie ausgerichtet.

Ein gutes Beispiel dafür ist die Canon EOS Ra, die im November 2019 vorgestellt wurde. Diese spiegellose Vollformatkamera wurde speziell für die Astrofotografie entwickelt. Sie bietet u. a. eine erhöhte Empfindlichkeit im H-Alpha-Bereich (Wasserstofflinie) sowie eine 30-fache Live-View-Vergrößerung – perfekt für präzises Fokussieren bei Nacht.

Typische Astrofotografie-Motive mit einer DSLR:

- Panoramen der Milchstraße

- Polarlichter

- Sternschnuppen & Meteorschauer

- Startrails (Sternspuren)

- Sternbilder

- Nachtlandschaften

- Deep-Sky-Objekte (mit Teleobjektiv oder Teleskop)

Ein großer Vorteil von DSLR-Kameras gegenüber spezialisierten Astrokameras ist, dass du deine Bilder direkt auf dem Kameradisplay überprüfen und Einstellungen wie ISO, Belichtungszeit oder Fokus spontan anpassen kannst.

Dedizierte Astrokameras benötigen immer externe Software und einen Computer, was die Bedienung oft zeitaufwendiger macht. Die einfache Handhabung und Flexibilität einer DSLR ist daher gerade für Einsteiger kaum zu übertreffen.

Sobald du erste Erfolge mit Kameraobjektiven erzielt hast, kannst du deine DSLR auch problemlos mit einem Teleskop kombinieren, um tiefere Einblicke ins All zu gewinnen. Teleskope haben in der Regel eine deutlich längere Brennweite als Fotoobjektive, was das scharfe Fokussieren auf Sterne erheblich erleichtert.

Auch ein Teleobjektiv kann Deep-Sky-Objekte gut abbilden – doch ein Teleskop bietet einige Vorteile: Hochwertige Refraktoren besitzen z. B. einen präzisen, zweistufigen Fokussierer mit Fokusarretierung.

Außerdem lassen sich Teleskope meist einfacher auf äquatoriale Montierungen setzen und bieten genug Platz für weiteres Zubehör wie Guidescopes oder Filterräder. Um deine DSLR an einem Teleskop zu befestigen, benötigst du lediglich einen T-Ring und einen passenden Adapter, um die Kamera mit dem Okularauszug zu verbinden.

Welche DSLR ist besser für die Astrofotografie geeignet – Vollformat oder APS-C (Crop-Sensor)?

Die Antwort hängt stark davon ab, welche Art von Astrofotografie dich besonders interessiert, welche Ausrüstung du bereits besitzt und wie hoch dein Budget ist.

Wenn du vor allem Astro-Landschaften fotografieren möchtest – also Milchstraßen-Panoramen, Meteorschauer oder Polarlichter –, ist eine Vollformat-DSLR wie die NIKON D750 (Gebrauchtmarkt) oder die NIKON Z6 ideal.

Ein Vollformatsensor erfasst einen größeren Himmelsausschnitt und kann das gesamte Potenzial von Weitwinkelobjektiven (z. B. dem Rokinon 14mm f/2.8) ausschöpfen. Für Nachtlandschaften ist das extrem breite Sichtfeld eines 35mm-Sensors unschlagbar – hier spielen Vollformatkameras ihre Stärken voll aus.

Wenn du hingegen Deep-Sky-Aufnahmen mit einem Teleskop planst, ist eine Crop-Sensor-DSLR/DSLM wie die NIKON D7500 oder die SONY 6xxxx-Reihe eine kluge Wahl.

APS-C-Kameras sind günstiger, leichter und dadurch besonders für Einsteiger-Setups mit kleiner Montierung interessant – denn das Gesamtgewicht der Ausrüstung spielt bei Deep-Sky-Aufnahmen eine große Rolle.

Ein weiterer Vorteil: Crop-Sensor-Kameras sind weniger anspruchsvoll, was die Qualität der Teleskopoptik und die Bildfeldebnung (Flattener/Reducer) betrifft. Bei Vollformatkameras ist es oft schwierig, das gesamte Bildfeld ohne Verzeichnungen an den Rändern (z. B. Koma) sauber abzubilden. Zwar lassen sich diese Bereiche später zuschneiden, doch das ist ein Punkt, den man vor dem Kauf bedenken sollte. Achte darauf, dass dein Flattener/Reducer für Vollformat-Sensoren ausgelegt ist, wenn du in diese Richtung gehst.

Auch bei Astrofotografie-Filtern gibt es Unterschiede: Clip-in-Filter gegen Lichtverschmutzung oder für Schmalbandaufnahmen sind für APS-C-Kameras deutlich günstiger und weiter verbreitet als für Vollformatmodelle.

Eine Alternative sind 2-Zoll-Schraubfilter, die sich unabhängig vom Kameratyp einsetzen lassen – etwa mit Filterschublade oder Filterrad im Teleskop. Ich empfehle allerdings nicht, Filter direkt vor das Kameraobjektiv zu setzen – das bringt oft keine zufriedenstellenden Ergebnisse.

Wenn du deine Kamera für Astrofotografie modifizieren lassen willst (z. B. IR-Filter entfernen), musst du bei Vollformatkameras mit höheren Kosten rechnen. Mein Tipp: Lieber eine professionell umgebaute Kamera kaufen als selbst Hand anlegen – außer du hast Erfahrung damit.

CMOS-Kameras für die Astrofotografie

CMOS-Kameras sind nicht nur eine kostengünstige Alternative zu klassischen CCD-Kameras – viele sagen inzwischen sogar, dass die CMOS-Technologie mit CCDs gleichgezogen hat, was Bildqualität und Detailreichtum betrifft. Die Ergebnisse stehen älteren, deutlich teureren CCD-Modellen in nichts mehr nach.

Diese Kameras verfügen über eine thermoelektrische Kühlung (TEC), die den Sensor während langer Belichtungen auf niedriger Temperatur hält. Dadurch entsteht weniger Bildrauschen als bei einer ungekühlten DSLR. Für den Betrieb ist allerdings eine externe Stromversorgung erforderlich.

Dedizierte Astrokameras mit CMOS-Sensor gibt es sowohl als Farbversion (One-Shot-Color, kurz OSC) als auch als Monochrom-Variante. Farbkameras liefern ein vollständiges Farbbild mit nur einer Belichtung, während Monokameras separate Aufnahmen mit RGB-Filtern benötigen, um ein Farbbild zu erzeugen.

Für den effizienten Einsatz von Monokameras empfiehlt sich ein elektronisches Filterrad, das automatisch zwischen den Filtern wechselt – entsprechend einem zuvor geplanten Aufnahmeablauf. Dieses Zubehör macht das Setup etwas komplexer und erfordert zusätzliche Steuerungssoftware.

Als ich vor über 15 Jahren mit der digitalen Astrofotografie begonnen habe, gab es im Wesentlichen nur zwei Optionen: DSLRs oder klassische CCD-Kameras. Heute sind dedizierte CMOS-Astrokameras weltweit verbreitet und werden von vielen Amateurastronomen erfolgreich eingesetzt.

Ein weiterer Unterschied zu DSLR- oder spiegellosen Kameras: CMOS-Astrokameras wie die ZWO ASI533MC Pro speichern ihre Aufnahmen im .FITS-Format, das speziell für wissenschaftliche Bildverarbeitung ausgelegt ist.

Im Gegensatz zu RAW-Dateien wie .NEF (NIKON) können FITS-Dateien nicht direkt mit gängigen Programmen wie Adobe Lightroom oder Photoshop geöffnet und bearbeitet werden. Stattdessen muss die Bildverarbeitung mit spezieller Software beginnen – etwa mit DeepSkyStacker, das die Daten debayert (also die Farbkanäle korrekt zusammensetzt) und daraus ein bearbeitbares Format wie .TIF erzeugt.

Grundlagen der Bildskalierung

Wenn du beginnst, dedizierte Astrokameras zu nutzen, ist es wichtig, auf die Pixelgröße des Kamerasensors zu achten. Die Pixelgröße bestimmt, welchen Bildmaßstab du mit deinem Teleskop erzielen kannst.

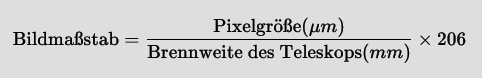

Um zu prüfen, ob Kamera und Teleskop gut zueinander passen, kannst du den Bildmaßstab mit folgender Formel berechnen:

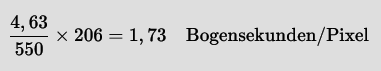

Im Allgemeinen liegt ein gut „abgetastetes“ Bild bei einem Bildmaßstab zwischen 1,0 und 2,0 Bogensekunden pro Pixel.

Zum Beispiel hat meine ZWO ASI294MC Pro CMOS-Kamera eine Pixelgröße von 4,63 µm. In Kombination mit meinem Sky-Watcher Esprit 100 ED Refraktor (Brennweite 550 mm) ergibt sich ein Bildmaßstab von:

Welche Kameraart kann ich empfehlen?

Ganz gleich, welchen Kameratyp du für die Astrofotografie wählst – entscheidend ist, dass du damit die Ergebnisse erzielst, die du dir wünschst. Ich selbst war lange überzeugt, dass ich ausschließlich mit einer DSLR-Kamera arbeiten würde.

Das änderte sich schlagartig, als ich zum ersten Mal eine dedizierte Astrokamera mit gekühltem Sensor ausprobierte – die hohe Bildqualität und das geringe Rauschen haben mich sofort überzeugt.

Für meine Deep-Sky-Aufnahmen greife ich mittlerweile bevorzugt zu einer dedizierten Farb-Astrokamera (One-Shot-Color) wie der ZWO ASI2600MC Pro oder meiner ZWO ASI2600MM Pro (Mono), die für mich derzeit das zentrale Aufnahmeinstrument darstellt.

Welche Kamera für dich die richtige ist, hängt stark von deinem Fotostil und den Beobachtungsbedingungen ab. Für mich steht im Vordergrund, das Beste aus den kurzen, klaren Zeitfenstern herauszuholen, die ich zum Fotografieren zur Verfügung habe.

Ist eine Sony A6500 DSLM Kamera auch geeignet für die Astrofotografie?

Hallo Klaus!

Ja, die Sony A6500 kannst du auf jeden Fall für die Astrofotografie nutzen – entweder ganz einfach mit deinen vorhandenen Objektiven oder direkt am Teleskop. Dafür gibt’s günstige Adapter, mit denen du den Kamerabody problemlos ans Teleskop anschließen kannst.

Ich selbst hatte vor ein paar Jahren mal eine A6000 im Einsatz und war mit den Ergebnissen echt zufrieden. Gerade zum Einstieg ins Hobby ist das auf jeden Fall eine richtig gute Option – damit kannst du schon tolle Aufnahmen machen und erste Erfahrungen sammeln.

Clear Skies

Heiko